|

記念すべき第一弾は日本軍最多生産戦車

(いきなりマイナーですが・・・)九五式軽戦車[ハ号]の北満型をノモンハン戦のマーキングで作ります!

|

|

| 第一弾は 〜九五式軽戦車[ハ号]北満型〜 |

|

|

|

使用キット |

■FM18

■MG6

■MG28 |

九五式軽戦車[ハ号]北満型

九五式軽戦車用37mm砲 砲身

九五式軽戦車用エッチングパーツ |

このキットについて

九五式軽戦車はファインモールド最初の戦車キットで

続く北満型も1993年発売という古いキット。

この頃ファインモールドは僅か4人で、金型はすべて

手彫りで仕上げてた。

ぶっちゃけた話、若干パテが必要だったり、合わせが

悪いところもあるけど、下の解説を読みながらジックリ

作れば、コロッとした小さくてかわいい(?)戦車が

出来上がるよ!! |

現在は完全新金型でリニューアルした

九五式軽戦車[ハ号]ノモンハン

をレギュラー販売しています |

|

| (1)フェンダーの下ごしらえ |

|

|

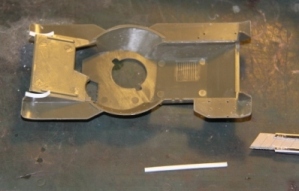

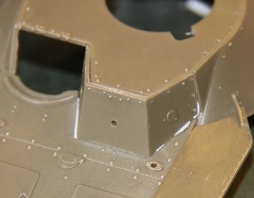

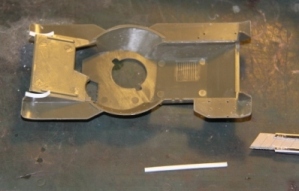

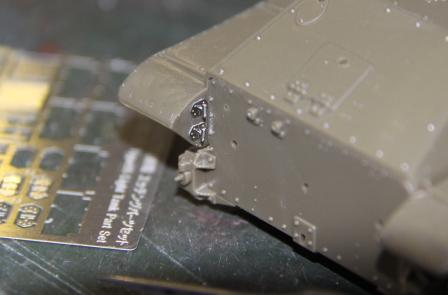

車体上部パーツ(キットパーツNo.A1)の

減速機(B4)と触れる部分

そのまま組むと減速機と車体間に隙間ができてしまうので、細切りの1mm厚プラ板を貼り付けます。

ちなみに減速機=ブレーキ |

|

|

→ |

|

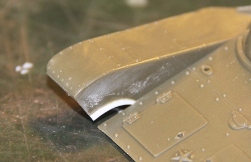

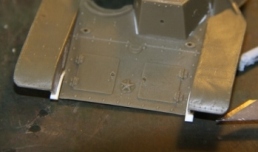

プラ板貼り付け後、カッター、ヤスリ、

ペーパー(紙ヤスリ)でフェンダーに

併せて整形します。 |

|

| (2)車体と前面装甲板の隙間埋め |

|

|

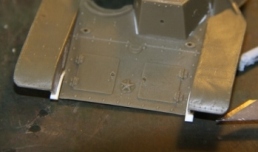

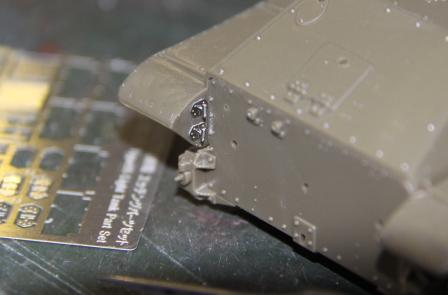

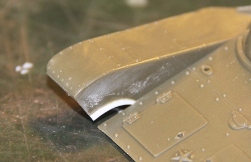

車体上部パーツ(A1)と前面装甲板(A8)

の間に隙間ができてしまうので、ここはパテで埋めます。 |

|

|

裏側からパテをすり込むことで、

整形の必要がほとんど必要なくなります。

(白っぽい色の部分がパテ) |

|

| (3)別売りパーツの取り付け |

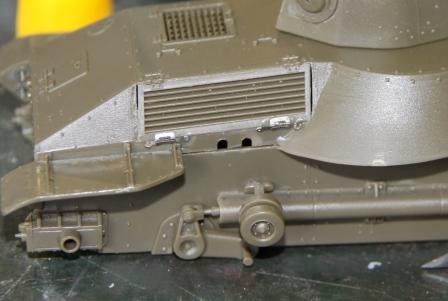

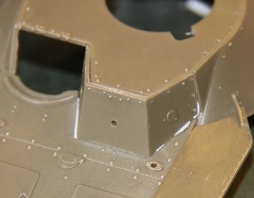

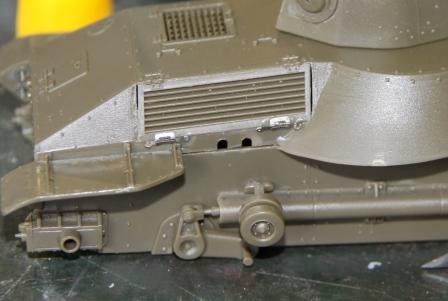

| 車体内部の金網をはじめ別売りのパーツを組み込みます(銀色のパーツがエッチングパーツ)。 |

|

|

| 点検窓金網 |

フェンダー裏の泥よけ(マッドフラップ) |

| 上記のパーツは、キットでは再現されていませんので特にディテールアップ効果が見込めます。 |

|

|

|

| 車体後部フック |

エンジンハッチ金具 |

|

|

| ピストルポートカバー |

戦車砲砲身 |

| 上記のパーツは、キットでも再現されていますが別売りパーツに交換するとシャープになります。 |

|

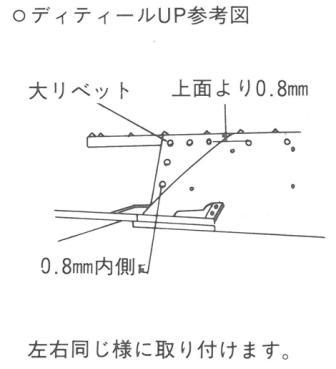

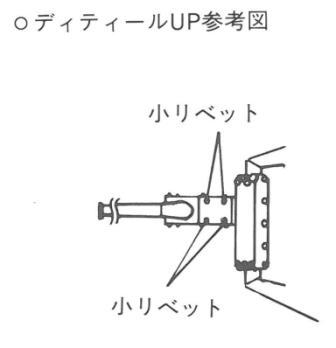

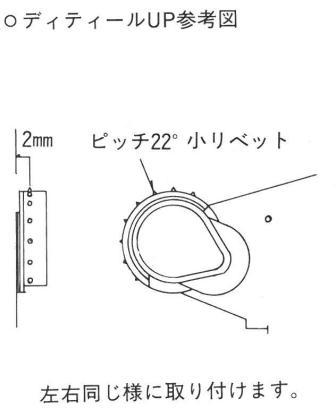

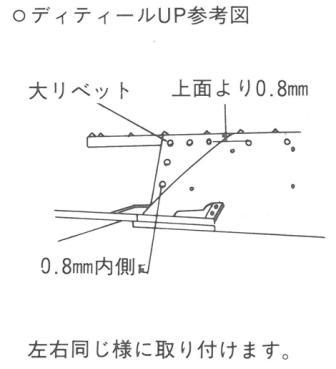

| (4)リベットの追加 |

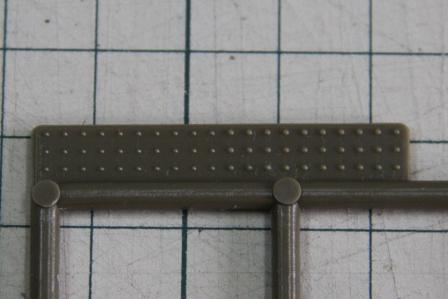

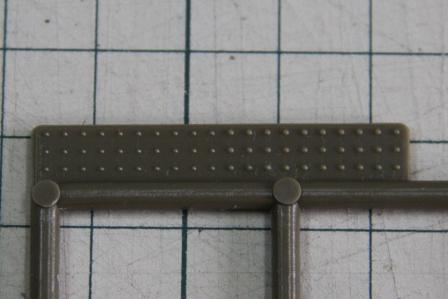

| キットではプラ成形上の理由で一部リベットが省略されている部分がありますので、それを追加します。 |

ちなみに追加用リベットはこのランナーの裏に

|

→ |

あります。これをカッターなどで削り取って移植

します。※リベットサイズは2種あるので注意!

|

|

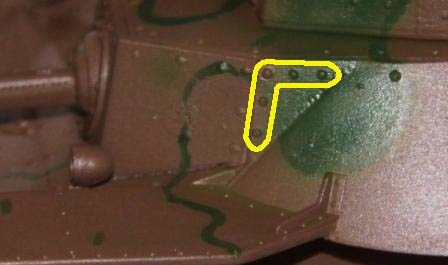

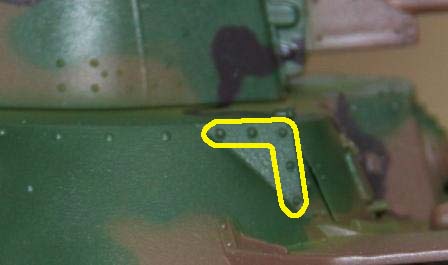

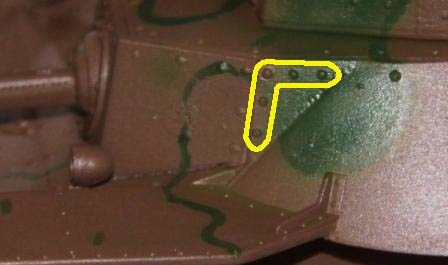

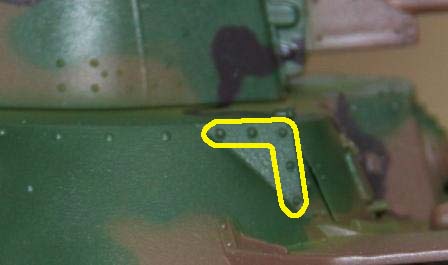

リベットを追加した状態

(黄色の線内側が追加したリベット) |

|

|

|

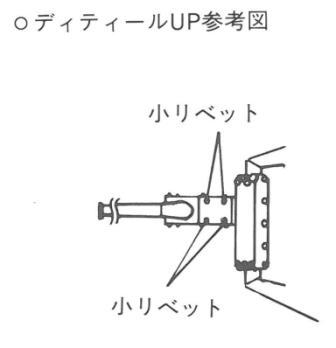

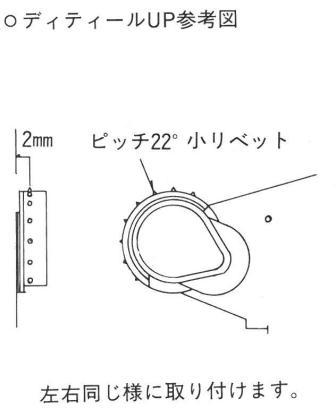

| ○リベット取り付け位置 |

|

|

|

| 車体側面(部品番号A1) |

戦車砲上面(部品番号D9,D10) |

減速機(部品番号B4) |

| 上記の追加リベット |

今回の作例では追加加工してない部分です。 |

|

| (5)塗装その1 |

|

まず基本塗装をエアブラシにて

(GSIクレオス社製 日本陸軍戦車

前期迷彩色のTC17茶色使用)

転輪と履帯(=りたい、キャタピラのこと)の

取り付けを除き全て組み立ててから塗装

する方法で進めます。

機関銃や装備品など塗り分け部分を車体

塗装が終わってから接着する人もいますが、

それは好みの問題でどちらが正解というもの

ではありません。

金さんは一気に組み立ててから塗装するの

が好みらしいです。

(ちなみに原稿書いてる私は後から接着派) |

|

|

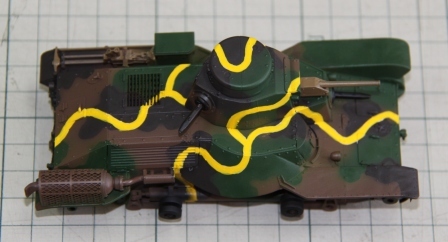

次に迷彩色の塗り分け

(GSIクレオス社製 日本陸軍戦車

前期迷彩色のTC16緑色使用)

筆塗りで迷彩の境目を塗り分けしていきます。

説明書の塗装図と見比べながら塗り分けライ

ンの雰囲気(ドイツ戦車等とは違う、日本独特

の雰囲気が感じれればベスト!)と、

塗り分け面積の比率に注意しながらアタリを

取ります。 |

|

|

塗り分けライン内の塗装

筆塗りで塗り分けたラインの内側をエアブラシで

塗装していきます。

ここのポイントは、

『塗料を薄め、なるたけ近くで吹きつける!』

そうすれば、筆塗りラインからはみ出しにくく、

(はみ出しは、まだ気にしなくても良いですが)

塗装面がザラつきません。 |

|

塗装距離はこのくらい。

細部はもっと近づけても可。 |

|

|

|

| (6)塗装その2 |

|

迷彩色の塗り分けその2

(GSIクレオス社製 日本陸軍戦車

後期迷彩色のTC13土地色使用)

緑色の塗装と同じく筆塗りでアタリをとっていきます。

写真のように着色する部分内側に点々を書き込んで

おくと間違いが起りにくくなります。

|

|

ちなみに今回、先に塗り分けラインを描いていますが、

エアブラシで各色を塗装した後で塗り分けラインを描

いても構いません。

先にラインを描いたほうが迷彩色のバランスをとり易い

と思いますが、後でラインを描くと迷彩の境目がしっかり

出せます。

この点もお好みで良いと思います。

(ちなみに私は後ライン派。なんですが、結局はライン描き

とエアブラシ塗装の工程を行ったり来たりします) |

|

|

|

塗り分けライン内の塗装。前回同様に塗料を薄め、なるたけ近くで吹きつけます。

写真くらい近づけて塗装できるように塗料を薄めて吹いていきます。 |

|

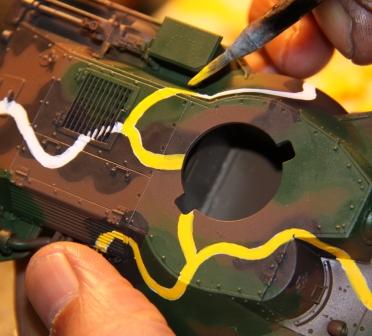

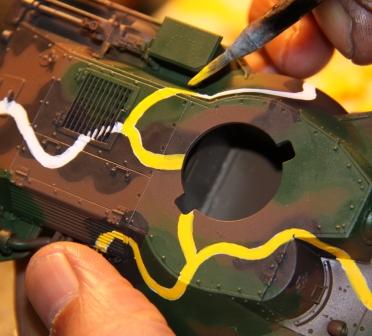

| (7)塗装その3 黄色帯 |

|

迷彩色の塗り分けその3

黄色帯

日本軍戦車の独特の迷彩である黄帯の塗装の前に

下ごしらえとして、まずつや消し白で帯を書き込んで

いきます。

黄色は隠ぺい力が弱いので、いきなり黄色を塗ると

綺麗に発色しないので、まずつや消し白を塗ります。

(ちなみに原稿書いてる私はいきなり黄色を塗ったら綺麗

に発色せず、塗り重ねていくうちに厚塗りのデロデロに

なってしまった経験があります…)

ちなみに迷彩パターンは生産工場によって特徴がありますが

北満型の黄帯は比較的曲率が単純でなだらかな車両が多い

ようです。 |

|

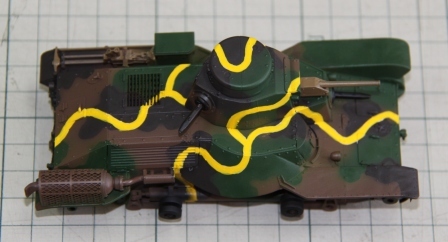

ベースの白色の上につや消し黄色を塗っていきます。

ちなみに黄帯は下地含めすべて筆塗りで塗装しています。

注意点としては、塗料が乾燥する前に塗り重ねないこと!

追記

黄帯の下地の白色も黄色も、アクリル塗料で塗装しています

アクリルは乾燥すると、上から塗っても下の塗料が溶けづらい

のでオススメです。 |

|

| (8)塗装その4 細部の塗り分け |

|

|

細部の塗り分け

装備品や車載機関銃、ライトなどを迷彩筆で塗り分けていきます。

ちなみに機関銃の塗装はつや消し黒で塗装したあと銀色でドライブラシすると、雰囲気がよくなります。

|

|

|

|

|

|

これで車体の基本塗装完了です。完成が近づいてきました。

なお車体裏側は迷彩しません。基本車体色のTC17茶色1色です。 |

|

| (9)塗装その5 履帯の塗装(ウェザリング) |

|

履帯の塗装は茶色の模型用ピグメント(粉末顔料)を筆で

塗りつけ、泥汚れを再現していきます。

基本色である黒鉄色の塗装抜きでいきなりピグメントで

ウェザリング(汚し塗装)をするわけですが、履帯パーツの

色が黒ということもあり、これでそれらしくなります。

|

|

なお、ピグメントはアクリル溶剤でドロドロに溶いたものを

使用。これを筆で塗りつけていきます。 |

|

転輪や車体下も、墨入れを行ったあと同様にウェザリングを

行います。

なお、墨入れは黒原色のままだとメリハリがきつくなり過ぎる

ので、基本色にあわせ適宜グレーや茶色を混ぜます。 |

|

| ウェザンリングを施した状態 |

|

|

|

|

|

| (10)仕上げ |

|

履帯のたるみ表現を行います。

当社の履帯は接着可能なので転輪に接着することも

可能ですが、今回は真ちゅう線を使用したるみを表現

します。

履帯を取り付けた後、青の矢印部分に真ちゅう線を

差し込んでいます。

車体側の該当箇所にピンバイスにて穴をあけ、

真ちゅう線を刺しこみ、履帯を抑えたるみを表現します。

|

|

|

履帯のエッジ部分に銀色でドライブラシを行います。

|

|

(11)完成

※各画像はクリックすると大きい画像を見ることができます。 |

|

|